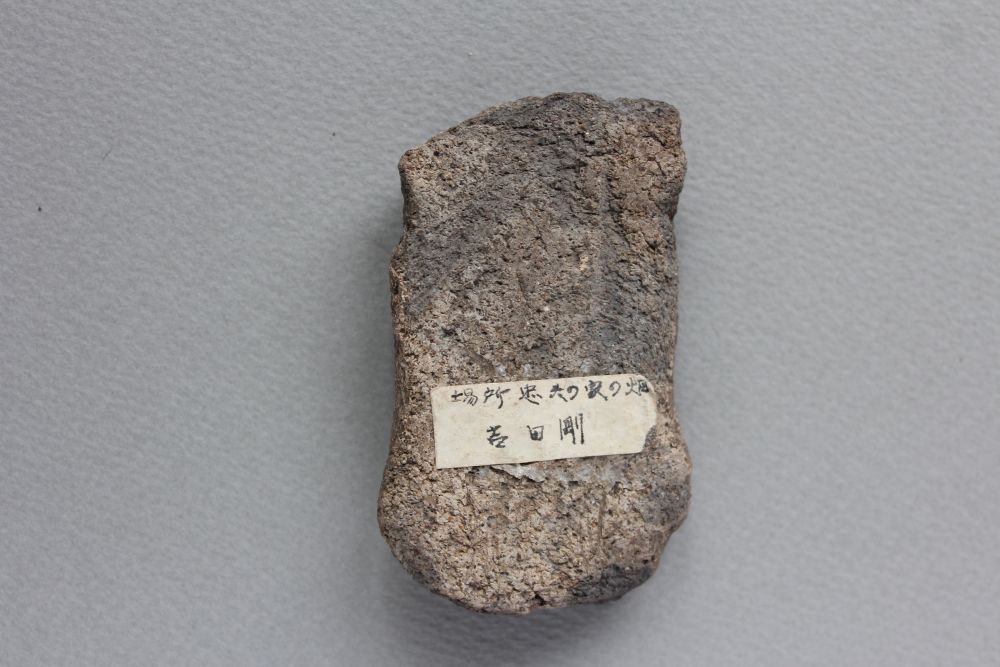

| 資料名 | 土偶胴部 |

| 見つかった遺跡 | 函館市庵原町 女名沢遺跡 |

| 大きさ | 体長10,3㌢ |

| 時期 | 縄文時代 晩期 今から約2500年前 |

市立函館博物館蔵

縄文の 衣服

「あら 変わったカオ」と展示室でおっしゃった方がいらっしゃいましたのでおことわりしておきますが、今日ご紹介するのは身体です。性別は不詳。頭と両腕、両脚が失われています。この土偶は上着をつけている様子はありません。この土偶を作られた方はわりとありのままに表現している様な気がします。目に見えたのは大きめの乳首、身体の中央には正中線が見えます。その下には小さくくぼんだヘソ。

この土偶の特徴は、ヘソ下の正面に描かれている四角い囲いです。上端には横に伸びる細い線。紐ですね。囲いの中には10本のタテ線、これは布の縦糸でしょうか。腰がわずかに膨らんで土偶のウエストもくびれているようにみえます。注目は腰です。衣装と見れば、いわゆるふんどしですよね。女性のようにも見えるのですが、今とは違います。実はこの表現、函館と函館周辺の土偶には結構よく見られます。

女名沢遺跡は汐泊川の傍にある遺跡なのですが、それにしても大胆なこの衣装は、川遊びのためのものではないでしょう。寒くはないにせよ仕事に危険は付き物で、藪や岩場だって裸ではあまりにリスクが高すぎます。くるりと返してみると土偶の背面には何の表現もありません。取り上げたときについた傷のようなものと、元の持ち主のお名前、発見した場所を記したと思わしき付箋が貼られているだけです。土偶は身体のライン全体が柔らかく、欠けた腕の下や、腰の丸い曲線を見ると女性かなと思わずにいられません。土偶を作った胎土には驚くほどの混ぜ物が入っています。長石や石英のほかに半透明の黄色い粒(メノウ質)や、黒・青の砂粒(粘板岩起源)も含まれています。河口近くで見られる砂粒の組成ととてもよく似ています。この地の土で作られた土偶と見て良いでしょう。

いわゆる下帯は、衣類の豊富な現代では下着として区分されていますが、かつては表着(上着のように一番外に身に付けるもの)でした。古くは紐衣といわれるひも状のものを身体に巻きつけ、やがて紐に帯状の布を付けて着用します。紐衣は日本だけではなく紀元前の古代エジプトの壁画などの労働者の図などでも見ることができます。古墳時代の埴輪には「廻し」(ふんどし)姿の力士像がありますよね。被服の研究者によると「下帯を表着として着用した人たちはその職業による」と云う考え方があります。子供の頃、冬の山中へ狩に行く大人たちが着ていたという毛皮の上着が実家にありまして、祖父にそれを着せてもらった事があります。そのときは素肌の上には下帯、そして毛皮でした。けっこう暖かいというのが正直な感想です。実際にはその上に蓑をつけるということでした。平安時代の狩人たちの表着も下帯だったという記録があります。この土偶は、寒いときは上に獣皮衣(獣の皮で作った上着)を着用していたのかもしれません。下帯の上に上着。足には皮袋の靴を履いて。狩猟民には軽くて理想的な衣類だったのかもしれません。

土偶の胸の前には印象的なバッテンの線が刻まれています。土偶を採取された方でしょうか、古い線をさらになぞっておられますが、これは私たちも知っています「おんぶ紐」ですね。ほかにも荷物や籠の背負い紐との可能性も考えられます。

函館周辺の縄文人はすでに色んなものを身につけていたようです。そして「おんぶ紐」も。

函館の土偶はいろいろなことを教えてくれます。

(日本考古学協会会員 佐藤智雄)

函館の縄文を旅する物語

函館の縄文を旅する物語

コメントを残す