| 資料名 | 岩 偶 |

| 見つかった遺跡 | 函館市桔梗町 サイベ沢遺跡 |

| 大きさ | 8.4㌢×(6.3)㌢×1.5㌢ |

| 時期 | 縄文時代 中期中葉 今から約4500年前 |

市立函館博物館蔵

縄文人が願ったカタチの物語

今回ご紹介する岩偶は、石で作られたヒトガタです。土偶同様、最後には壊されるものが多く、全容のわかるものはごくわずかです。草創期の楕円形の礫に線刻されたものが最も早い岩偶として知られていますが、本格的に現れ始める縄文前期の岩偶はとても立体的です。その特長は、厚みのある逆三角の身体に頭部がつけられます。頭部と反対側の脚の端っこには握瘤状の足があり、腕は胸の前に組まれるように表現されます。そんな岩偶は東北、北陸、北海道から発見され、縄文の終末まで作られ続けます。

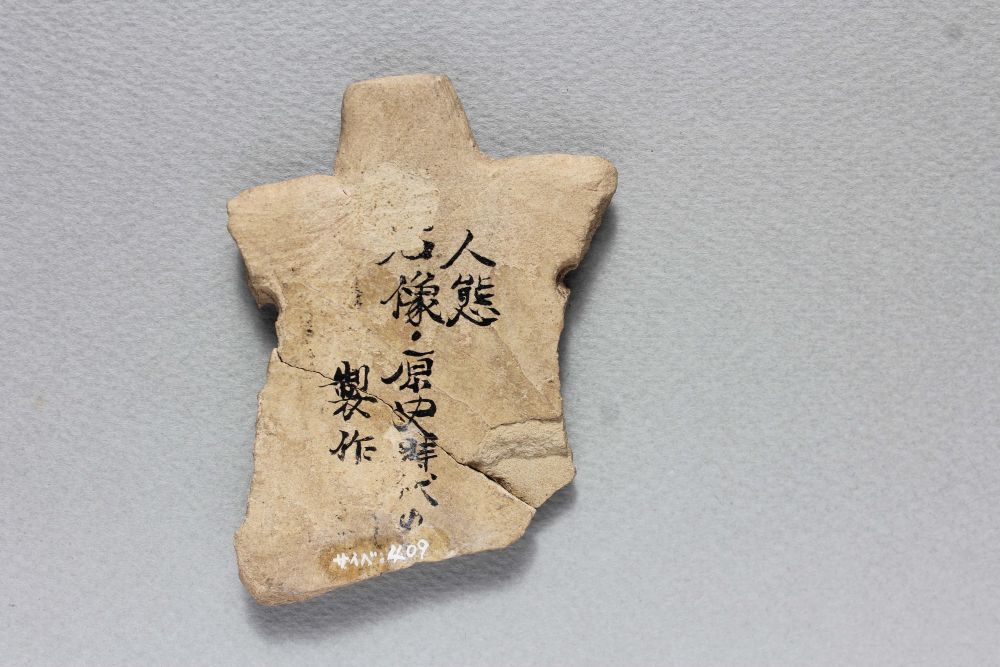

岩偶は柔らかい石を割り、削って作られました。その姿はオシラ神や、風雨にさらされ風化した野仏のよう荒く、細かな表現はみられません。研究者からは「土偶のカタチを模した」ともいわれ、この岩偶の背面にも「人態 石像・原始時代の製作」と先輩の墨書が残されています。しかし、岩偶が見つかった遺跡がバラバラであることや地域によってカタチが変化すること、使われる時期が異なる事から推測すると、つくられた目的が初めから土偶とは違ったものであったろう事が今なら想像が付きます。

岩偶は、左右がほぼ線対称につくられます。古手の岩偶は、砂岩・シルト岩など柔らかめの素材を選んではいるのですが、加工が簡単ではなかったためかできあがりが厚く、比較的手の込んだ表現も見られます。

時代が新しくなると、素材は泥岩や凝灰岩などに変わり、薄く板状に作られます。加工がしやすくなった分、形状もバリエーションに富むことになります。表面には細かな傷が残り、実際すり傷だらけの岩偶が遺跡から出土しています。函館の史跡大船遺跡や臼尻B遺跡など土偶が発見されていない遺跡でも、三角形や十字型の岩偶が多く出土する遺跡があることはよく知られています。

岩偶を観察してみましょう。この岩偶は、肩の上に頭部が削り出されています。顔のパーツはありません。むしろ「そんな飾りは必要ない」といわんばかりです。腕の下、あるいは胸の二箇所に孔があけられています。泥岩製で全体に薄く、扁平に仕上げられていますが、頭部はややふくらみを持ちます。頭部は色が黒ずみ、円形に薄いハガレがあるのは、火であぶられた可能性を示唆しています。縄文人には顔のないこんなカタチがなぜ必要だったのでしょうか。このカタチで思い起こされるのは、神社で願い事やケガレを祓う時に用いるカタシロ※です。胸に当たる部分に開けられた二箇所の孔に、岩偶がどんな使われ方をしたのかのヒントが残されています。孔は表側から半分、裏側から半分あけられ、孔の中と周囲は摩滅していることから、紐などをとおして使っていたとみられます。向かって右側の胴は欠けてはいるのですが、割れ口の角が摩りへっています。これらのことから、この岩偶は決定的に破損するまでは紐をとおして、身に付けられていたと想像ができます。衣類に縫い付けられたのか、首から下げて儀式に臨んだのか。身体の表面に付けられた細かな傷は、願いや思いをこめて作った証でしょう。狩の無事を祈ったのか 何かの約束の証なのか。日本人的にいうと「護符」という表現があたっているのかもしれません。岩偶は「土偶のカタチを模したもの」ではありません。岩偶は「共存するモノをカタチにしたもの」だから土偶にも似ているのです。

(日本考古学協会会員 佐藤智雄)

函館の縄文を旅する物語

函館の縄文を旅する物語

コメントを残す